障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。

障害年金Q&A

年金額の改定(請求改定)

現在、3級の障害厚生年金を受けていますが、

障害の状態が悪化しました。2級に変更することはできますか?

65歳なる前までに2級の障害等級に該当している方は、65歳以降であっても1級への額の改定請求が可能です。

すでに障害年金を受けている方が障害の状態が増進(悪化)したり、良くなった場合、年金額が改定されます。

この改定は、ご本人の請求によるほか、年金を受給している方の障害の状態の確認のため定期的に日本年金機構に提出しなければならない診断書によっても行われることがあります。

ご本人が請求する場合は、受給権を取得した日または日本年金機構の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことはできません。

65歳なる前までに2級の障害等級に該当している方は、65歳以降であっても1級への額の改定請求が可能です。

しかし、現在、障害厚生年金3級を受給している方は、次のとおり、以前に2級の障害等級に該当していたか否かにより、請求可能な時期が異なります。

【障害基礎年金が支給停止となって障害厚生年金3級を受給している場合】

3級の障害厚生年金を受給している方のうち、以前に2級の障害等級に該当していたことがあり、障害基礎年金の受給権を有している方については、65歳以降であっても障害の状態が増進して再び2級の障害等級に該当したときは、障害基礎年金については支給停止が解除され、障害厚生年金についても3級から2級に額の改定が行われます。

【当初から障害厚生年金3級を受給している場合】

当初から障害厚生年金3級を受給している方の場合、障害の程度が増進したことにより額の改定請求ができるのは、65歳の誕生日の2日前までとなっています。

年金額の改定(併合改定)

2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けていますが、

その後、別のケガで障害が残りました。

前後の障害を併せて障害年金を受けることはできますか?

前後の障害を併せて障害の程度を認定し、

1つの障害年金が支給されます。

1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受給している方(以前に1級または2級の障害年金を受けたことがあり、受給権を有している方を含む)が、さらに別の傷病(2級に満たない程度の軽い障害)により1、2級の障害等級に該当した場合は、前後の障害を併せて障害の程度を認定し、1つの障害年金が支給されます。

ただし、後発の障害の初診日及び保険料納付要件を満たしていることが必要です。

また、請求は、65歳の誕生日の2日前までに行う必要があります。

初めて2級(基準障害)の請求

3級の障害厚生年金を受けていますが、その後、別のケガで障害が残りました。前後の障害を併せて障害年金を受けることはできますか?

複数の障害を併せて初めて2級以上に該当するに至った場合は、

前後の障害を併せて年金額が改定されます。

障害等級1、2級に該当しない程度(3級以下)の障害の状態にある方に、さらに別の傷病が加わり、結果として65歳の誕生日の2日前までに2級以上の障害等級に該当した場合など、前発の障害では、1、2級の障害等級に該当していなくても、複数の障害を併せて初めて2級以上に該当するに至った場合は、前後の障害を併せて年金額が改定されます。その場合は、後発の障害の初診日及び保険料納付要件を満たしていることが必要です。

したがって、前発の障害が3級の障害厚生年金の方で、後発の障害の初診日が国民年金の加入期間であった場合は、障害厚生年金ではなく、併せて2級の障害基礎年金だけが支給されることとなります。この場合、前発の3級の障害厚生年金の支給額の方が多い方もいるため、どちらか有利な方を選択することとなります。

なお、請求は65歳以降であっても可能ですが、年金の支給は請求があった日の翌月分からとなります。

事後重症

障害認定日時点(初診日から1年6か月を経過した日)では、障害の程度は軽かったので年金の定める障害状態に該当していなかったのですが、その後、障害の状態が悪化しました。

障害年金を受けることはできますか?

65歳の誕生日の2日前までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、65歳の誕生日の2日前までの期間に請求した場合、その翌月分から障害年金が支給されます。

障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、その後、65歳の誕生日の2日前までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、65歳の誕生日の2日前までの期間に請求した場合、その翌月分から障害年金が支給されます。

また、障害認定日に障害状態に該当していたとしても、医療機関にカルテが保存されていない等、障害認定日の障害状態を証明できない場合は、やむなく「事後重症請求」を行うことがあります。

遺族年金との調整

夫が亡くなったことにより遺族厚生年金を受けていますが、2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられることになりました。どちらからも併せて受けることができますか?

65歳までは、障害年金と他の年金の受給権が複数発生した場合、

「一人一年金」の原則があり、一つの年金を選択して受給することになっています。

遺族年金は、障害年金と同じ非課税ですので、年金額の多い方を選択して、デメリットになることはほとんどないと思われます。ただし、労災保険の遺族年金を受給している場合、労災保険の年金が減額されますので、支給事由の異なる年金を選択する方が有利です。年金事務所に相談をし、試算をしてもらった上で一番有利な年金を選択するようにしてください。

現在受給している年金に分けた、それぞれの受給パターンは次のとおりです。

【障害基礎年金のみを受給している方】

60歳の前日まで

60歳の前日までは、次の年金との選択になります

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、子のない妻など)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 障害基礎年金

※「3」は2級の障害基礎年金と同額です。「1」との選択では、「1」の方が多くなると思われますが、遺族基礎年金は子が18歳になると支給されませんので、その後は「2」になります。

また、「4」の障害基礎年金受給者は自動的に国民年金保険料が免除になります。

年金以外の収入が多く、かつ、厚生(共済)年金に加入していない人には、障害基礎年金の方が有利となります。

現時点で有利ではなくても、障害基礎年金の受給権は必ず取得しておくことをお薦めします。

65歳~65歳

65歳から65歳の誕生日の前日までは、次の年金との選択になります。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、子のない妻など)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 特別支給の老齢厚生年金(退職共済)障害特例

(過去に厚生年金(共済組合)に加入していた方のみ) - 障害基礎年金

65歳以降

65歳からは、障害基礎年金と遺族厚生(共済)年金・老齢厚生(共済)年金と併せて受給することが可能です。(遺族基礎年金と老齢基礎年金とは、併せて受給することはできません。)

次の年金のいずれかの選択になります。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 障害基礎年金+遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、本人は過去に厚生年金・共済組合に加入したことがない方)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 障害基礎年金+老齢厚生(退職共済)年金+遺族厚生(共済)年金の一部(死亡した夫が厚生(共済)年金で、本人も過去に厚生年金・共済組合に加入したことがある方)

【障害厚生(共済)年金のみを受給している方】

60歳の前日まで

60歳の前日までは、障害厚生年金は3級のみですが、障害共済年金は1級・2級の場合もあります。次の年金との選択になります。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、子のない妻など)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 障害厚生(共済)年金

60歳~65歳

60歳から65歳の前日までの期間も、厚生年金は3級のみですが、共済年金は1級・2級の場合もあります。障害年金の3級から2級への変更は、65歳の誕生日の2日前までとなっていますので、遺族年金との選択のほか、等級変更が可能な障害状態か否かも検討する必要があります。

次の年金のいずれかの選択になります。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、子のない妻など)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 特別支給の老齢厚生年金(退職共済)障害特例

- 障害厚生(共済)年金

65歳以降

65歳からの遺族(共済)年金、老齢厚生(退職共済)年金との併給は、障害基礎年金のみです。障害厚生(共済)年金のみ受給の場合は、どちらかの選択となり、次の組合せの中から選択します。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、子のない妻など)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 老齢基礎年金+老齢厚生(退職共済)年金+遺族厚生(共済)年金の一部

(死亡した方が厚生年金(共済)の方)

【障害基礎年金+障害厚生(共済)年金を受給している方】

60歳の前日まで

60歳の前日までは、次の遺族年金との選択になります。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、子のない妻など)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 障害基礎年金+障害厚生(共済)年金

※「3」は2級の障害基礎年金と同額ですので、「3」が多くなることはありません。

60歳~65歳

60歳から65歳の前日までは次の年金との選択になります。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 遺族厚生(共済)年金(死亡した方が厚生(共済)年金で、子のない妻など)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 特別支給の老齢厚生年金(退職共済)障害特例

- 障害基礎年金+障害厚生(共済)年金

65歳以降

65歳からは、障害基礎年金と、遺族(共済)年金、老齢厚生(退職共済)年金と併せて受給することができます。(遺族基礎年金と老齢基礎年金とは、併せて受給することはできません。)

老齢基礎年金が障害基礎年金より多くなることはありませんので、選択はしません。また、障害厚生(共済)年金と、他の老齢・遺族年金と併せて受給することはできません。

次の年金の組合せの中から選択します。

- 遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

(死亡した夫が厚生(共済)年金で、子のある妻のみ) - 障害基礎年金+老齢厚生(退職共済)年金+遺族厚生(共済)年金の一部(死亡した方が厚生(共済)年金の人)

- 遺族基礎年金(死亡した夫が国民年金で、子のある妻のみ)

- 障害基礎年金+障害厚生(共済)年金

老齢年金との調整

障害年金を受けていますが、もうすぐ60歳になります。

老齢年金も併せて受けることができますか?

65歳までは、上記Q5のとおり、障害年金と他の年金の受給権が複数発生した場合、「一人一年金」の原則があり、一つの年金を選択して受給することになっています。

障害年金は非課税ですが、老齢年金は、雑所得として課税の対象(※)となります。老齢年金が増えることで、社会保険料、医療費、介護サービス、公営住宅の家賃等に影響が出てきます。

同じ金額であれば、障害年金を選択した方が有利になります。さらに、障害年金の方が多少金額が低くても、老齢年金が課税される場合や、公的年金以外の収入がある方などは、障害年金を選択した方が有利になることもあります。

ただし、労災保険の障害(補償)年金が障害年金との調整のため減額されている場合は、老齢年金を選択する方が有利になることが多いと思われます。

年金事務所に相談をし、試算をしてもらった上で一番有利な年金を選択するようにしてください。

なお、老齢年金の繰上げ受給については、障害年金の受給者にとってはメリットがありません。また、老齢年金の繰り下げ受給もできません。

※老齢年金の額が、65歳未満の方で年間108万円以上、65歳以上の方で年間158万円以上になった場合、扶養親族人数によって所得税がかかります。

現在受給している年金に分けた、それぞれの受給パターンは次のとおりです。(遺族年金は受給できないとして説明します。)

【障害基礎年金のみを受給している方】

60歳~65歳

過去に厚生年金保険(共済年金)に加入していた方は、「特別支給の老齢厚生年金(退職共済)障害特例」と「障害基礎年金」のどちらかの選択になります。

65歳以降

65歳からは、過去に厚生年金保険(共済年金)に加入していた方は、「老齢厚生(退職共済)年金」と「障害基礎年金」を併せて受給することができます。(老齢基礎年金と併せて受給することはできません。)併給して、年金が減額されることはありませんので、必ず併給の手続を行ってください。

【障害厚生(共済)年金のみを受給している方】

60歳~65歳

60歳から65歳の前日までは、障害厚生年金は3級のみですが、障害共済年金は1級・2級の場合もあります。「特別支給の老齢厚生年金(退職共済)障害特例」と「障害厚生(共済)年金」のどちらかの選択になります。

65歳以降

65歳からは、障害厚生年金と老齢年金は併せて受給することはできません。「老齢基礎年金+老齢厚生(退職共済)年金」と「障害厚生(共済)年金」のどちらかの選択になります。

【障害基礎年金+障害厚生(共済)年金を受給している方】

60歳~65歳

60歳から65歳の前日までは、「特別支給の老齢厚生年金(退職共済)障害特例」と「障害基礎年金+障害厚生(共済)年金」とのどちらかの選択になります。

65歳以降

65歳からは、老齢厚生(退職共済)年金と併せて受給することができます。

次の組合せの中から選択します。

- 障害基礎年金+障害厚生(共済)年金

- 障害基礎年金+老齢厚生(退職共済)年金

労災保険との調整

仕事中のケガにより障害年金を受けることになりました。

労災保険とは調整されますか?

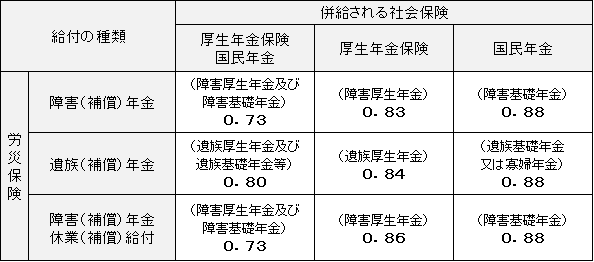

労災保険の支給と同一の事由により、負傷、疾病、障害、死亡した場合には、社会保険と労災保険の両制度から二重に保険給付が受けられます。

この場合、障害年金等の社会保険の側の保険給付は全額支給され、労災保険の側の保険給付のみが次の表の調整率を乗ずることによって減額調整されます。

年齢制限

障害年金の請求に年齢制限はあるのですか?

初診日に公的年金に加入している場合、年齢制限はありません。

初診日に国民年金、厚生年金保険、共済組合に加入し、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の障害状態が年金受給可能な程度であれば、年齢は関係ありません。

ただし、65歳以降の初診日で、厚生年金保険や共済年金に加入している場合、1、2級の障害状態であっても国民年金の障害基礎年金は支給されず、障害厚生(共済)年金のみの支給となります。

次の請求の場合は、年齢制限があります。

【初診日に公的年金に加入していない場合の障害認定日請求】

公的年金に加入していない20歳前に障害状態になった場合であっても、障害認定日は20歳になったときです。20歳以降でないと請求できません。

ただし、厚生年金保険、共済組合に加入していた場合は、20歳前でも障害認定日の翌月から障害厚生(共済)年金が支給されます。公的年金に加入していない60歳から65歳までの間に初診日がある方は、65歳の誕生日の2日前までに初診日があることが必要です。障害認定日(初診日から1年6か月後)は65歳以降でも問題はありません。年金を受け取ることができるのは障害認定日の翌月からですが、遡って支給される期間は最大5年間です。

なお、障害認定日が老齢基礎年金の繰上げ請求後であれば、障害年金を請求できません。

〔事後重症請求〕

障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態になかった方が、その後、65歳の誕生日の2日前までに、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、65歳の誕生日の2日前までに、請求をしなければなりません。

なお、老齢基礎年金の繰上げ請求後は、事後重症請求をすることはできません。

【初めて2級の請求】

1、2級に該当しない程度(3級以下)の障害の状態にある方が、その後、65歳の誕生日の2日までに、さらに別の傷病が加わり、結果として2級以上の障害等級に該当した場合、年金を受け取ることができます。

65歳の誕生日の2日前までの状態が診断書に記載されていれば、65歳以降に請求をすることが可能ですが、年金の支給は請求があった日の翌月分からとなります。

なお、老齢基礎年金の繰上げ請求後は、事後重症請求をすることはできません。

障害年金の額

障害年金の額は、将来も変わらないのですか?

物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。

障害基礎年金、障害厚生(共済)年金や障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。

見直された年金額は、その年の6月から翌年の4月に受け取る分までの年金に適用されます。

お問合せ・ご相談・ご予約はこちら

お気軽にお問合せください

<即時出張対応が可能なエリア>

大阪府下:大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、

柏原市、泉北地域、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、

泉佐野市、田尻町、泉南市阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、

河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県下:神戸市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、和歌山県下:和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町、奈良県下:奈良市、生駒市、香芝市、五條市、御所市、橿原市、桜井市、大和高田市、葛城市、吉野町、大淀町

<全国対応も可能です>ご依頼者がメール・ZOOMなどを利用できる場合、全国対応可能です。

無料相談 実施中!

センター

事務所概要

高田綾子社会保険労務士事務所

山﨑社会保険労務士事務所

〒540-0033

大阪市中央区石町1-1-1

天満橋千代田ビル2号館8F

山﨑社会保険労務士事務所

〒648-0072

和歌山県橋本市東家6-1-1

後藤ビル2F

高田綾子社会保険労務士事務所

ご連絡先はこちら

06-6910-7830

お客様に寄り添った丁寧な対応を行動指針としておりますのでお気軽にご相談ください。

事務所概要はこちら

お問合せフォームはこちら

SRP認証は

「信用・信頼」 の証です