障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。

(別紙)肢体の障害関係の測定方法

1.まえがき

障害認定に当たって、その正確を期するためには、正確な身体状況の把握が基礎となるものである。しかしながら、認定要素が複雑であることや、検査者、被検者の心的変動があることなどで、それは困難なことといえる。このため、検査者の主観及び被検者の心的状態の影響を受けることが比較的少ない肢体の障害関係の諸測定等(関節可動域表示並びに測定、筋力の測定、四肢囲の測定及び四肢長の測定)の方法を以下に示し、診断書の作成及び判定の便宜を図るものである。

2.関節可動域表示並びに測定

(1) この項は、関節可動域の表示並びに測定について一定の方法を示すことにより、障害基礎年金・障害厚生年金及び障害手当金の肢体の障害関係の障害認定業務を的確かつ簡素化するためのもので ある。

(2) 障害認定における関節可動域表示並びに測定法は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会において示された別添「関節可動域表示ならびに測定法」によることとする。

3.筋力の測定

(1) 測定は、徒手による筋力検査を行うことによって行う。

(2) 障害認定において必要とする筋力の段階は、「正常」「やや減」「半減」「著減」「消失」の5段階として、

次の方法により区別する。

正常……検者の手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合

やや減……検者の手をおいた程度の抵抗を排して自動可能な場合

半減……検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに抗して自動可能な場合

著減……自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような体位では自動可能な場合

消失……いかなる体位でも関節の自動が不能な場合

4.四肢囲の測定

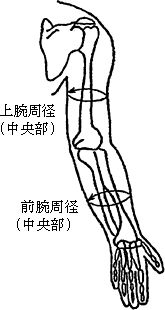

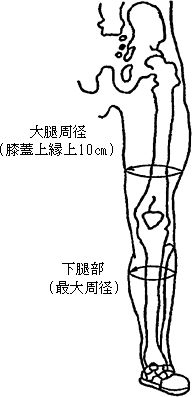

障害認定において必要とする四肢囲は、上腕、前腕、大腿及び下腿周径であり、上肢については図1、下肢については図2である。

図1 上肢計測部位

図2 下肢計測部位

5.四肢長の測定

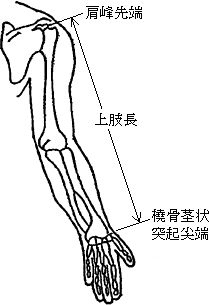

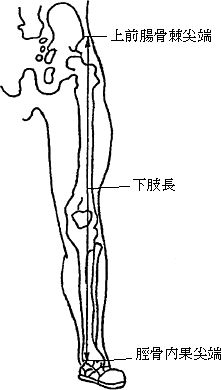

障害認定において使用する上肢長は、肩峰先端により橈骨茎状突起尖端までの長さ(図3)を測定し、下肢長は、上前腸骨棘尖端より頸骨内果尖端までの長さ(図4)を測定する。

図3 上肢長

図4 下肢長

関節可動域表示ならびに測定法(平成7年2月改訂)

平成7年2月9日

社団法人 日本整形外科学会 理事長 山内裕雄

身体障害委員会 委員長 伊地知正光

—はじめに—

これまで使用されてきた関節可動域表示ならびに測定法は,昭和49年に日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会との協議により,それ以前のものを改訂したものである。

実際の運用に際し,また新たに,いくつかの問題点の指摘があり,それを受けて,日本整形外科学会では身体障害委員会,日本リハビリテーション医学会では評価基準委員会で検討してきた。

平成3年1月には両委員会の合同委員会が開催され,改訂の必要性の合意のもとに,改訂案を作ることになった。以後,それぞれの委員会および合同委員会で,改訂の基本方針の決定,改訂すべき内容と範囲の検討などを行った。平成6年6月には,参考図のイラストの検討を含めて,合同委員会として最終案をまとめた。

この合同委員会最終案は,平成6年9月に,日本整形外科学会雑誌第68巻第9号と日本リハビリテーション医学会誌(リハビリテーション医学)第31巻第10号とに同時公表され,その後3ヵ月の間に,両学会会員に疑問点や修正案などの意見を求めた。そして,会員の意見をもとに身体障害委員会,評価基準委員会でそれぞれ検討し,平成7年1月の合同委員会で訂正や修正すべき諸点について基本的に合意に達した。

今回の改訂の骨子は,関節可動域の測定を原則的に他動可動域にしたこと,軸心を削除したこと,股関節と胸腰椎部に特に検討を加えたことである。正常可動域を参考可動域と改め,一部に角度の訂正も行った。基本軸,移動軸,測定肢位では,平易で誤解のない記述に改め,参考図のイラストにも手を加え,わかりやすいものに改めた。

平成7年2月には,日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会のそれぞれの理事会の承認を得て,両学会公認の関節可動域表示ならびに測定法と最終的に決定された。

この改訂された関節可動域表示ならびに測定法が,今後,臨床的に,かつ各種診断書や証明書等の公文書記載に,広く活用されることが望まれる。

関節可動域表示ならびに測定法

Ⅰ.関節可動域表示ならびに測定法の原則

1.関節可動城表示ならびに測定法の目的

日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が制定する関節可動域表示ならびに測定法は,整形外科医,リハビリテーション医ばかりでなく,医療,福祉,行政その他の関連職種の人々をも含めて,関節可動域を共通の基盤で理解するためのものである。従って,実用的で分かりやすいことが重要であり,高い精度が要求される計測,特殊な臨床評価,詳細な研究のためにはそれぞれの目的に応じた測定方法を検討する必要がある。

2.基本肢位

Neutral Zero Methodを採用しているので,Neutral Zero Starting Positionが基本肢位であり,概ね解剖学的肢位と一致する。ただし,肩関節水平屈曲・伸展については肩関節外転90°の肢位,肩関節外旋・内旋については肩関節外転0°で肘関節90°屈曲位,前腕の回外・回内については手掌面が矢状面にある肢位,股関節外旋・内旋については股関節屈曲90°で膝関節屈曲90°の肢位をそれぞれ基本肢位とする。

3.関節の運動

1) 関節の運動は直交する3平面,すなわち前額面,矢状面,水平面を基本面とする運動である。ただし,肩関節の外旋・内旋,前腕の回外・回内,股関節の外旋・内旋,頸部と胸腰部の回旋は,基本肢位の軸を中心とした回旋運動である。また,足部の内がえし・外がえし,母指の対立は複合した運動である。

2) 関節可動域測定とその表示で使用する関節運動とその名称を以下に示す。なお,下記の基本的名称以外によく用いられている用語があれば( )内に併記する。

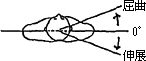

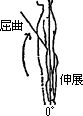

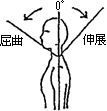

(1)屈曲と伸展

多くは矢状面の運動で,基本肢位にある隣接する2つの部位が近づく動きが屈曲,遠ざかる動きが伸展である。ただし,肩関節,頸部・体幹に関しては,前方への動きが屈曲,後方への動きが伸展である。また,手関節,手指,足関節,足指に関しては,手掌または足底への動きが屈曲,手背または足背への動きが伸展である。

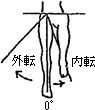

(2)外転と内転

多くは前額面の運動で,体幹や手指の軸から遠ざかる動きが外転,近づく動きが内転である。

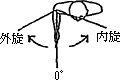

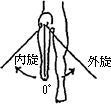

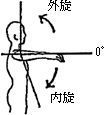

(3)外旋と内旋

肩関節および股関節に関しては,上腕軸または大腿軸を中心として外方へ回旋する動きが外施,内方へ回旋する動きが内旋である。

(4)回外と回内

前腕に関しては,前腕軸を中心にして外方に回旋する動き(手掌が上を向く動き)が回外,内方に回旋する動き(手掌が下を向く動き)が回内である。

(5)水平屈曲と水平伸展

水平面の運動で,肩関節を90°外転して前方への動きが水平屈曲,後方への動きが水平伸展である。

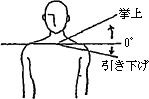

(6)挙上と引き下げ(下制)

肩甲帯の前額面の運動で,上方への動きが挙上,下方への動きが引き下げ(下制)である。

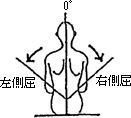

(7)右側屈・左側屈

頸部,体幹の前額面の運動で,右方向への動きが右側屈,左方向への動きが左側屈である。

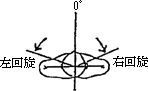

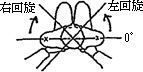

(8)右回旋と左回旋

頸部と胸腰部に関しては右方に回旋する動きが右回旋,左方に回旋する動きが左回旋である。

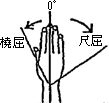

(9)橈屈と尺屈

手関節の手掌面の運動で,橈側への動きが橈屈,尺側への動きが尺屈である。

(10)母指の橈側外転と尺側内転

母指の手掌面の運動で,母指の基本軸から遠ざかる動き(橈側への動き)が橈側外転,母指の基本軸に近づく動き(尺側への動き)が尺側内転である。

(11)掌側外転と掌側内転

母指の手掌面に垂直な平面の運動で,母指の基本軸から遠ざかる動き(手掌方向への動き)が掌側外転,基本軸に近づく動き(背側方向への動き)が掌側内転である。

(12)対立

母指の対立は,外転,屈曲,回旋の3要素が複合した運動であり,母指で小指の先端または基部を触れる動きである。

(13)中指の橈側外転と尺側外転

中指の手掌面の運動で,中指の基本軸から橈側へ遠ざかる動きが橈側外転,尺側へ遠ざかる動きが尺側外転である。

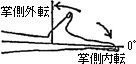

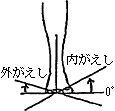

(14)外がえしと内がえし

足部の運動で,足底が外方を向く動き(足部の回内,外転,背屈の複合した運動)が外がえし,足底が内方を向く動き(足部の回外,内転,底屈の複合した運動)が内がえしである。

足部長軸を中心とする回旋運動は回外,回内と呼ぶべきであるが,実際は,単独の回旋運動は生じ得ないので複合した運動として外がえし,内がえしとした。また,外反,内反という用語も用いるが,これらは足部の変形を意味しており,関節可動域測定時に関節運動の名称としては使用しない。

4.関節可動域の測定方法

1) 関節可動域は,他動運動でも自動運動でも測定できるが,原則として他動運動による測定値を表記する。自動運動による測定値を用いる場合は,その旨明記する〔5の2)の(1)参照〕。

2) 角度計は十分な長さの柄がついているものを使用し,通常は5°刻みで測定する。

3) 基本軸,移動軸は,四肢や体幹において外見上分かりやすい部位を選んで設定されており,運動学上のものとは必ずしも一致しない。また,手指および足指では角度計のあてやすさを考慮して,原則として背側に角度計をあてる。

4) 基本軸と移動軸の交点を角度計の中心に合わせる。また,関節の運動に応じて,角度計の中心を移動させてもよい。必要に応じて移動軸を平行移動させてもよい。

5) 多関節筋が関与する場合,原則としてその影響を除いた肢位で測定する。例えば,股関節屈曲の測定では,膝関節を屈曲しハムストリングをゆるめた肢位で行う。

6) 肢位は「測定肢位および注意点」の記載に従うが,記載のないものは肢位を限定しない。変形,拘縮などで所定の肢位がとれない場合は,測定肢位が分かるように明記すれば異なる肢位を用いても良い〔5の2)の(2)参照〕。

7) 筋や腱の短縮を評価する目的で多関節筋を緊張させた肢位で関節可動域を測定する場合は,測定方法が分かるように明記すれば多関節筋を緊張させた肢位を用いても良い〔5の2)の(3)参照〕。

5.測定値の表示

1) 関節可動域の測定値は,基本肢位を0°として表示する。例えば,股関節の可動域が屈曲位20°から70°であるならば,この表現は以下の2通りとなる。

(1)股関節の関節可動域は屈曲20°から70°(または屈曲20°~70°)

(2)股関節の関節可動域は屈曲は70°,伸展は-20°

2) 関節可動域の測定に際し,症例によって異なる測定法を用いる場合や,その他関節可動域に影響を与える特記すべき事項がある場合は,測定値とともにその旨併記する。

(1)自動運動を用いて測定する場合は,その測定値を( )で囲んで表示するか,「自動」または「active」などと明記する。

(2)異なる肢位を用いて測定する場合は,「背臥位」「座位」などと具体的に肢位を明記する。

(3)多関節筋を緊張させた肢位を用いて測定する場合は,その測定値を〈 〉で囲んで表示するが,「膝伸展位」などと具体的に明記する。

(4)疼痛などが測定値に影響を与える場合は,「痛み」「pain」などと明記する。

6.参考可動域

関節可動域は年齢,性,肢位,個体による変動が大きいので,正常値は定めず参考可動域として記載した。関節可動域の異常を判定する場合は,健側上下肢の関節可動域,参考可動域,(附)関節可動域の参考値一覧表,年齢,性,測定肢位,測定方法などを十分考慮して判定する必要がある。

Ⅱ.上肢測定

肩甲帯 Shoulder girdle

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 屈曲 flexion | 20 | 両側の肩峰を結ぶ線 | 頭頂と肩峰を結ぶ線 | 図1参照 | |

| 伸展 extension | 20 | ||||

| 挙上 elevation | 20 | 両側の肩峰を結ぶ線 | 肩峰と胸骨上縁を結ぶ線 | 背面から測定する | 図2参照 |

| 引き下げ (下制) depression | 10 |

図1

図2

肩 shoulder (肩甲帯の動きを含む)

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 屈曲 (前方挙上) forward flexion | 180 | 肩峰を通る床への垂直線(立位または座位) | 上腕骨 | 前腕は中間位とする。 体幹が動かないように固定する。 脊柱が前後屈しないように注意する。 | 図3参照 |

伸展 (後方挙上) backward extension | 50 | ||||

外転 (側方挙上) abduction | 180 | 肩峰を通る床への垂直線(立位または座位 | 上腕骨 | 体幹の側屈が起こらないように90°以上になったら前腕を回外することを原則とする。 □ | 図4参照 |

内転 adduction | 0 | ||||

外旋 external rotation | 60 | 肘を通る前額面への垂直線 | 尺骨 | 上腕を体幹に接して,肘関節を前方90°に屈曲した肢位で行う。 □ | 図5参照 |

内旋 internal rotation | 80 | ||||

水平屈曲 horizontal flexion (adduction) | 135 | 肩峰を通る矢状面への垂直線 | 上腕骨 | 肩関節を90°外転位とする。 | 図6参照 |

水平伸展 horizontal extension (abduction) | 30 |

図3

図4

図5

図6

肘 elbow

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 屈曲 flexion | 145 | 上腕骨 | 橈骨 | 前腕は回外位とする。 | 図7参照 |

| 伸展 extension | 5 |

前腕 forearm

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 回内 pronation | 90 | 上腕骨 | 手指を伸展した手掌面 | 肩の回旋が入らないように肘を90°に屈曲する。 | 図8参照 |

| 回外 supination | 90 |

図7

図8

手 wrist

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

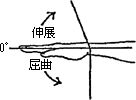

| 屈曲(掌屈) flexion (palmar-flexion) | 90 | 橈骨 | 第2中手骨 | 前腕は中間位とする。 | 図9参照 |

| 伸展(背屈) extension (dorsiflexion) | 70 | ||||

| 橈屈 radial deviation | 25 | 前腕の中央線 | 第3中手骨 | 前腕を回内位で行う。 | 図10参照 |

| 尺屈 ulnar deviation | 55 |

図9

図10

Ⅲ.手指測定

母指 thumb

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 橈側外転 radial abduction | 60 | 示指 (橈骨の延長上) | 母指 | 運動は手掌面とする。 以下の手指の運動は,原則として手指の背側に角度計をあてる。 | 図11参照 |

| 尺側内転 uinar adduction | 0 | ||||

| 掌側外転 palmar abduction | 90 | 運動は手掌面に直角な面とする。 | 図12参照 | ||

| 掌側内転 palmar adduction | 0 | ||||

| 屈曲(MCP) flexion | 60 | 第1中手骨 | 第1基節骨 | 図13参照 | |

| 伸展(MCP) extension | 10 | ||||

| 屈曲(IP) flexion | 80 | 第1基節骨 | 第1末節骨 | 図14参照 | |

| 伸展(IP) extension | 10 |

図11

図12

図13

図14

指 fingers

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

屈曲(MCP) | 90 | 第2―5中手骨 | 第2―5基節骨 | □ [Ⅵ.その他の検査法]参照 | 図15参照 |

| 伸展(MCP) extension | 45 | ||||

| 屈曲(PIP) flexio | 100 | 第2―5基節骨 | 第2―5中節骨 | 図16参照 | |

| 伸展(PIP) extension | 0 | ||||

| 屈曲(DIP) flexio | 80 | 第2―5中節骨 | 第2―5末節骨 | 図17参照 | |

| 伸展(DIP) extension | 0 | ||||

外転 | 第3中手骨延長線 | 第2,4,5指軸 | 中指の運動は橈側外転,尺側外転とする。 □ [Ⅵ.その他の検査法]参照 | 図18参照 | |

| 内転 adduction |

図15

図16

図17

図18

Ⅳ.下肢測定

股 hip

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

屈曲 | 125 | 体幹と平行な線 | 大腿骨 | 骨盤と脊柱を十分に固定する。 屈曲は背臥位,膝屈曲位で行う。 伸展は腹臥位,膝伸展位で行う。 | 図19参照 |

| 伸展 extension | 15 | ||||

| 外転 abduction | 45 | 両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線 | 大腿中央線(上前腸骨棘より膝蓋骨中心を結ぶ線) | 背臥位で骨盤を固定する。 下肢は外旋しないようにする。 内転の場合は,反対側の下肢を屈曲挙上してその下を通して内転させる。 | 図20参照

|

| 内転 adduction | 20 | ||||

| 外旋 external rotation | 45 | 膝蓋骨より下ろした垂直線 | 下腿中央線(膝蓋骨中心より足関節内外果中央を結ぶ線) | 背臥位で,股関節と膝関節を90°屈曲位にして行う。 骨盤の代償を少なくする。 | 図21参照 |

| 内旋 internal rotation | 45 |

図19

図20

図21

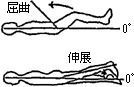

膝 knee

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 屈曲 flexion | 130 | 大腿骨 | 腓骨(腓骨頭と外果を結ぶ線) | 屈曲は股関節を屈曲位で行う。 | 図22参照 |

| 伸展 extension | 0 |

足 ank1e

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 屈曲(底屈) flexion (plantar flexion) | 45 | 腓骨への垂直線 | 第5中足骨 | 膝関節を屈曲位で行う。 | 図23参照 |

| 伸展(背屈) extension (dorsiflexion) | 20 |

図22

図23

足部 foot

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 外がえし eversion | 20 | 下腿軸への垂直線 | 足底面 | 膝関節を屈曲位で行う。 | 図24参照 |

| 内がえし inversion | 30 | ||||

| 外転 abduction | 10 | 第1,第2中足骨の間の中央線 | 同左 | 足底で足の外縁または内縁で行うこともある。 | 図25参照 |

| 内転 adduction | 20 |

図24

図25

母指(趾) great toe

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 屈曲(MTP) flexion | 35 | 第1中足骨 | 第1基節骨 | 図26参照 | |

| 伸展(MTP) extension | 60 | ||||

| 屈曲(IP) flexion | 60 | 第1基節骨 | 第1末節骨 | 図27参照 | |

| 伸展(IP) extension | 0 |

図26

図27

足指 toes

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

屈曲(MTP) | 35 | 第2―5中足骨 | 第2―5基節骨 | 図28参照 | |

| 伸展(MTP) extension | 40 | ||||

| 屈曲(PIP) flexion | 35 | 第2―5基節骨 | 第2―5中節骨 | 図29参照

| |

| 伸展(PIP) extension | 0 | ||||

| 屈曲(DIP) flexion | 50 | 第2―5中節骨 | 第2―5末節骨 | 図30参照 | |

| 伸展(DIP) extension | 0 |

図28

図29

図30

Ⅴ.体幹測定

頸部 cervical spines

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 | |

屈曲(前屈) | 60 | 肩峰を通る床への垂直線 | 外耳孔と頭頂を結ぶ線 | 頭部体幹の側面で行う。 原則として腰かけ座位とする。 | 図31参照 | |

| 伸展(後屈) extension | 50 | |||||

| 回旋 rotation | 左回旋 | 60 | 両側の肩峰を結ぶ線への垂直線 | 鼻梁と後頭結節を結ぶ線 | 腰かけ座位で行う。 | 図32参照

|

| 右回旋 | 60 | |||||

| 側屈 lateral bending | 左側屈 | 50 | 第7頸椎棘突起と第1仙椎の棘突起を結ぶ線 0 | 頭頂と第7頸椎棘突起を結ぶ線 | 体幹の背面で行う。 腰かけ座位とする。 | 図33参照 |

| 右側屈 | 50 | |||||

図31

図32

図33

胸腰部 thoracic and lumbar spines

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 | |

屈曲(前屈) | 45 | 仙骨後面 | 第l胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 | 体幹側面より行う。 □ | 図34参照 | |

| 伸展(後屈) extension | 30 | |||||

| 回旋 rotation | 左回旋 | 40 | 両側の後上腸骨棘を結ぶ線 | 両側の肩峰を結ぶ線 | 座位で骨盤を固定して行う。 | 図35参照

|

| 右回旋 | 40 | |||||

| 側屈 lateral bending | 左側屈 | 50 | ヤコビー(Jacoby)線の中点にたてた垂直線 | 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 | 体幹の背面で行う。 腰かけ座位または立位で行う。 | 図36参照 |

| 右側屈 | 50 | |||||

図34

図35

図36

Ⅵ.その他の検査法

肩 shoulder (肩甲骨の動きを含む)

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 外旋 external rotation | 90 | 肘を通る前額面への垂直線 | 尺骨 | 前腕は中間位とする。 肩関節は90°外転し,かつ肘関節は90°屈曲した肢位で行う。 | 図37参照 |

| 内旋 internal rotation | 70 | ||||

| 内転 adduction | 75 | 肩峰を通る床への垂直線 | 上腕骨 | 20°または45°肩関節屈曲位で行う。 立位で行う。 | 図38参照 |

母指 thumb

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 対立 opposition | 母指先端と小指基部(または先端)との距離(cm)で表示する。 | 図39参照 | |||

図37

図38

図39

指 fingers

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

外転

| 第3中手骨延長線 | 2,4,5指軸 | 中指先端と2,4,5指先端との距離(cm)で表示する。 | 図40参照 | |

| 内転 adduction | |||||

| 屈曲 flexion | 指尖と近位手掌皮線(proximal palmar crease)または遠位手掌皮線(distal palmar crease)との距離(cm)で表示する。 | 図41参照 | |||

胸腰部 thoracic and lumbar spines

| 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定肢位および注意点 | 参考図 |

| 屈曲 flexion | 最大屈曲は,指先と床との間の距離(cm)で表示する。 | 図42参照 | |||

図40

図41

図42

Ⅶ.顎関節計測

顎関節 tcmporo-mandibular joint | 開口位で上顎の正中線で上歯と下歯の先端との間の距離(cm)で表示する。 左右偏位(lateral deviation)は上顎の正中線を軸として下歯列の動きの距離を左右ともcmで表示する。 参考値は上下第1切歯列対向縁線間の距離5.0cm,左右偏位は1.0cmである。 |

(附) 関節可動域参考値一覧表

関節可動域は,人種,性別,年齢等による個人差も大きい。また,検査肢位等により変化があるので,ここに参考値の一覧表を付した。

部位名及び運動方向 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |

肩 屈曲 伸展 外転 内転 内旋 肩外転90° 外旋 肩外転90° 肘 屈曲 伸展 前腕 回内 回外 手 伸展 屈曲 尺屈 橈屈 | 130 80 180 45 90 40

150 0 50 90 90 30 15 | 150 40 150 30 40 90

150 0 80 80 60 70 30 20 | 170 30 170 60 80

135 0 75 85 65 70 40 20 | 180 60 180 75 80 70 60 90 150 0 80 80 70 80 30 20 | 173 72 184 0 81 103 146 4 87 93 80 86 |

母指 外転(橈側) 屈曲 CM MCP IP 伸展 CM MCP IP 指 屈曲 MCP PIP DIP 伸展 MCP PIP DIP | 50

50 90

10 10

90 45 |

60 80

90 100 70 | 55

50 75

5 20

90 100 70 | 70 15 50 80 20 0 20

90 100 90 45 0 0 | |

股 屈曲 伸展 外転 内転 内旋 外旋 膝 屈曲 伸展 足 伸展(背屈) 屈曲(底屈) | 120 20 55 45

145 10 15 50 | 100 30 40 20

120

20 40 | 110 30 50 30

135

15 50 | 120 30 45 30 45 45 135 10 20 50 | 132 15 46 23 38 46 154 0 26 57 |

母指(趾) 屈曲 MTP IP 伸展 MTP IP 足指 屈曲 MTP PIP DIP 伸展 MTP PIP DIP |

30 30 50 0

30 40 50 |

35

70 |

45 90 70 0

40 35 60 | ||

頸部 屈曲 伸展 側屈 回旋 胸腰部 屈曲 伸展 側屈 回旋 | 30 30 40 30 90 30 20 30 | 45 45 45 60 80 20—30 35 45 |

注:1.A System of Joint Measurements, William A, Clark, Mayo Clinic, 1920.

2.The Committee on Medical Rating of Physical Impairment, Journal of American Medical Association, 1958.

3.The Committee of the California Medical Association and Industrial Acctdent Commission of the State of California,1960.

4.The Committee on Joint Motion, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1965.

5.渡辺英夫・他:健康日本人における四肢関節可動域について。年齢による変化。日整会誌 53:275―291,1979.

なお,5の渡辺らによる日本人の可動域は,10歳以上80歳未満の平均値をとったものである。

お問合せ・ご相談・ご予約はこちら

お気軽にお問合せください

<即時出張対応が可能なエリア>

大阪府下:大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、

柏原市、泉北地域、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、

泉佐野市、田尻町、泉南市阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、

河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県下:神戸市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、和歌山県下:和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町、奈良県下:奈良市、生駒市、香芝市、五條市、御所市、橿原市、桜井市、大和高田市、葛城市、吉野町、大淀町

<全国対応も可能です>ご依頼者がメール・ZOOMなどを利用できる場合、全国対応可能です。

無料相談 実施中!

センター

事務所概要

高田綾子社会保険労務士事務所

山﨑社会保険労務士事務所

〒540-0033

大阪市中央区石町1-1-1

天満橋千代田ビル2号館8F

山﨑社会保険労務士事務所

〒648-0072

和歌山県橋本市東家6-1-1

後藤ビル2F

高田綾子社会保険労務士事務所

ご連絡先はこちら

06-6910-7830

お客様に寄り添った丁寧な対応を行動指針としておりますのでお気軽にご相談ください。

事務所概要はこちら

お問合せフォームはこちら

SRP認証は

「信用・信頼」 の証です